考えながら書く人のためのScrivener入門 小説・論文・レポート、長文を書きたい人へ

- 作者: 向井領治

- 出版社/メーカー: ビー・エヌ・エヌ新社

- 発売日: 2016/03/18

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

この文章はScrivenerを使って書いているのだが、本書を使って──というよりかは本書が出版されるのを知って、こんな本が出るぐらいだからさぞや良い(けど複雑な)ツールなのだろうと思って本の予約だけしてあらかじめ導入していたのである。

実際、これがかなり使いやすい。とはいえ、「小説・論文・レポート、長文を書きたい人へ」とサブタイトルについているように基本的には「長文」を書く時に、構造的な部分での視認性を上げることができるツールといった側面が強い。そのため無条件にオススメというわけでもないのだが、刺さる人間には実によく刺さるツールだろう、ということを下記では本書と同時に紹介していくことになる。

もともと何を使っていたのか

僕はずっとMac使いなので、元々「mi」というエディタを使っていたのだがこれは何か大きな理由があるわけでもなく、「雑誌の行数に合ったように改行位置を整えられて」「もともと本業のプログラムコードを書くのに使っていて」「文字数と行数の把握がしやすい」というだけで、ようは最低限の機能を求めていたのだ。

実際日々のブログや雑誌の文章を書くだけであれば、一つ書き終わればそれをtxtファイルに保存するなり送信するなりしてそれで終わり、あとはDropboxに放りこんで忘れてしまえばいいのでそれだけの機能で特に不満はなかった。ところが、miだけで自前で電子書籍をつくろうとした時は管理がえらく大変であった。

20万文字ほどの文章がtxtファイルの中にずらずらーっと並んでいて、その中では細かく項目ごとにわかれているのだが目的とする文章がいったいどこにあるのかよくわからない。今もハヤカワ文庫補完計画全レビューという企画をやっていて、これをまとめて電子書籍にしようとしているのだが何しろ文字が多く項目が煩雑なのでmiでやろうとするとミスが多発──というか、ミスを発見することすらできない。

Scrivenerの何が優れているのか

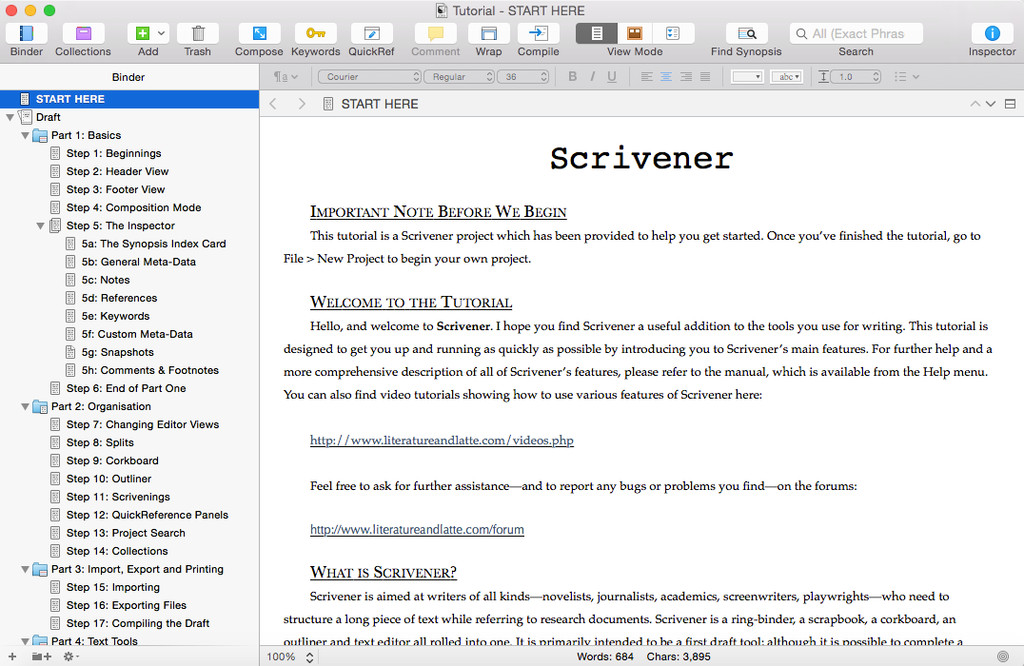

そこでこのScrivenerの何が優れているのかといえば、長文を書こうと思った時に必要なものがだいたい入っている。まず何よりも長文を書く時に嬉しいのが、上に貼ったスクショをみてもらえればわかる通り文章を階層ごと、章ごとに管理できる機能。数万文字を超え、複数の階層──小説で言えば1-1.嵐が丘。1-2.果てしなき時の流れの果てに。みたいに複数の章にまたがる文章を非常に管理しやすくなる。1つ1つは数千字であっても、それが集まると目的の場所に飛んだり並びを把握するのが難しくなるが、これなら一目で書いているものの構造が把握できる。

目玉としてわかりやすいのはこの機能であるが、テキストごとに目標の文字数を設定し、その達成度を視覚的に確認できるようにする(目標文字数に近づくと色が変わる)とか、アイテムごとにいまの状態を保存しておき、後から比較する、履歴から復活させる機能など普段使いでも嬉しい機能が揃っている。

特に、この履歴から復活できる機能がアプリケーションに内蔵されているのがかなり嬉しい。たとえば文章を書いていてある部分が気に食わないからまるまる消して書き直す場合など何度もあるわけであるが、書きなおしてみても「やっぱり前の方が良かったやんけ!!!!」という現象が頻発する。書き直す部分については「別ファイルにコピって保存する」とか面倒くさいことをしているわけであるが、アプリ自体に機能があると単純に「楽だなあ」と思うわけである。

雑誌原稿などは一回編集の方からの指摘を受けて直すことも多いのだけど、その場合自分が書いたバージョンと直しを受けたバージョン、あと文字数に収まらなかったバージョンなどいろんなパターンが生まれるのでそれも履歴として残しておけるのが良い。これは僕はもともとGithubのようなバージョン管理システムを使っていたのだが、どうしても書くためのアプリと別のアプリに管理が分散していると運用が面倒で途中からぐだぐだになってしまっていたので実にありがたい。

正規表現が使える検索、置換などの機能も備えているし、テキストをファイルに落としこむ時も簡単にPDFやらepubやらmobiやらwordやらの各種形式に変換することができるのは特に電子書籍をつくる時に便利である。

地味に嬉しいのが常に単語数、文字数が下に表示されていることで、いつも文字数を気にして書いている身としてはいちいちショートカットを打って文字数を表示させる一手間が省略されて凄く嬉しい。雑誌原稿やブログを書いている時には階層は特に気にしないからScrivenerを使う必要はないように思っていたのだが、こうした機能の一つ一つがどれも書く時に「あるとうれしく、それがわかりやすい位置にある」のであっという間に普段から使うツールに昇格してしまった。

他にいくらでも褒める箇所はあるのだが(構想段階から使えるコルクボードでのアイデア配置機能だったり)きちんと細かく紹介されているのでそのへんは本書に譲ろう。これからまさにハヤカワ文庫補完計画全レビューという電子書籍をつくろうとしているが、その前にこのツールを知ることができて本当に助かった。

とはいえ

とはいえあくまでもツールはツールでしかない。

ツールに凝りすぎてやけに複雑なものを使うことで時間がかかって逆に「成果物」が疎かになってしまったら本末転倒である。Scrivenerも機能は満載だがその分よくわからないところはある。そういう時の手引書として本書を買ってからはじめてみるのをオススメする。いくつか注意点を上げておくと、ScrivenerにはMac版とWindows版があるが例示には基本的にMac版が使われている(だが、さすがにUIはだいたい共通化されている)。また、日本語バージョンは公式なものは存在しないが有志によるものが存在しておりその導入方法も解説されている。

ぶっちゃけツールはけっこう高く、Mac版が5400円する。30日同じ機能が使える試用版があるのでまずこれを使ってみることになるだろう。本書と合わせると8000円を超える(Kindle版だと超えない)ので、試用版を使ってみて全然簡単にわかるじゃんと思う人は本書は買わなくても良いかもしれない。とはいえけっこう複雑なシステムだからあると困ったときに嬉しいのは間違いないけれども。