砂がすべてを覆い尽くす世界、そこにぽつんと浮かび漂流を続ける船”泥クジラ”。その泥クジラには500名ほどの共同体で、サイミアと呼ばれる一種のサイコキネシス能力を持った短命の人々と、サイミアこそ持たないものの寿命が長く組織の運営にあたる人々が、大きな展望も広い世界もないものの慎ましく幸せに暮らしている──。「砂がすべてを覆い尽くす世界」「漂流を続ける”泥クジラ”」、それ自体が魅力的な単語ではあるが、いかんせん僕のような貧弱な想像力ではそれはどこか野暮ったさを感じさせるものしか浮かんでこない。おっとっとのクジラみたいなのと、ただただ汚いだけの砂の世界。

*1

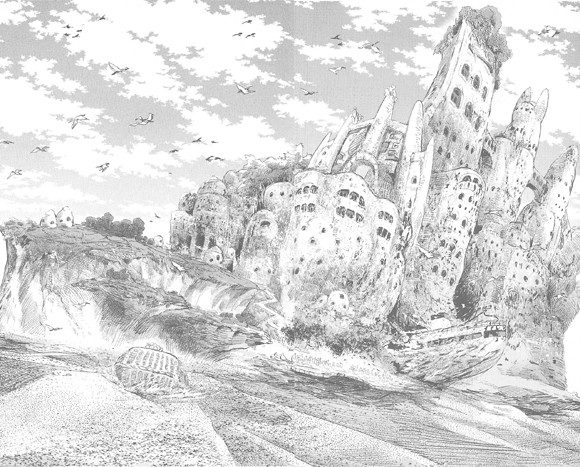

一巻を読み始めてすぐに、どのような理屈もなく、絵の説得力によってただただ強制的に理解させられる。これだ、これこそが泥クジラであり、砂に覆い尽くされた世界とはこういうことを言うのだと。あまりにも印象的な”泥クジラ”の全景。まるでハウルの動く城の宮﨑駿デザインバージョンをはじめて見た時のような「イマジネーションの奔流」。そして本作の場合は「その泥クジラで人が暮らしている、ロジカルな機能性」が同居している異質さ。砂の世界を航行する泥クジラなんていう圧倒的なファンタジィな産物でありながらも、人々はそこで生産活動を行い、時には人を罰し、会議をし、社会活動を行っている。全景からのぞきみえることはわずかだが、確かにそこには人の暮らしがある。

物語は、小さな共同体で暮らしていた彼らが、ある漂着した廃墟船(この世界には泥クジラだけが存在しているわけではなく、他所の船が時折打ち捨てられている。)で、砂クジラの歴史始まって以来と思われる「他者」と遭遇することから動き出す。今まではほとんど意識されることのなかった「外の世界」。それは波乱のきっかけだった。彼らはなぜ”泥クジラ”で漂流を続ける羽目になっていたのか、この砂で覆い尽くされた世界には、いったいどれだけの「外」があるのか。世界の謎が解き明かされる度に、泥クジラで暮らす人々の「ちっぽけだった世界観」は拡張され、驚きと共に選択を迫られ、痛みを伴って前に進んでいくことになる。

物語にはちゃんとチャクロという少年が主人公として存在している。で、この子の主人公の特性・特徴がまずもって僕がこの作品を読んでみようと思う強いきっかけになったのだが、「なんでも記録せずにはいられない過書の病(ハイパーグラフィ)」なんだよね。彼は短命なサイミア使いだけれども、ウマくその力を使いこなすことが出来ない代わりに記録係として彼が体験したことをすべて書き取っていくことになる。だからこそこの”泥クジラ”と砂の海の記録は後世にまで残り、梅田阿比はその記録を見て本作を漫画化することができた。そういう世界観で本作は「ここではないどこかで、だけど確かに起こったことなのだ」という建前を持っている。

そう、それはあくまでも建前、世界設定、創作者の茶目っ気にすぎない──のだが、あまりにもこの世界は「そうであるようにして」創られているように僕は思う。SFでもなければファンタジィでもない、『クジラの子らは砂上に歌う』世界として、確かにこの世界は、我々の世界の歴史には存在していなかったのだとしてもメタフィジカルな領域で確固として成立している。嘘を嘘とわかっていてもそれを嘘と認めきれない存在感が、どうしてもある。砂の世界に泥クジラがぽつんと浮かんでいる世界。キャラクタ一人一人の心情まで、まるで正反対の意見を持つもの達であってもまるで自分のことのようによく理解できる。

このちっぽけな世界で死んでいくなんて信じられない、もっと広い世界を見てみたいんだという世界への欲求。残酷な真実を知っているからこそ、世を去る以外に重苦から逃れる術がないという諦観。戦いで多くのものを失った、もう戦わないんだという決意。ただただもっと新しいものを見てみたいんだ、可能性があるのならば諦めるべきではないという希望。本作の世界設定として、感情を食べ、それによってエネルギーを発生させる生き物が出てくる。本作はひとまず第四巻までは、この感情を食べさせ、無感動に、機能的に世界を運営していくことを選んだ人々と”泥クジラ”で感情を手放さずに生きることを選択した人々の対立を軸にして展開していく。

だからこそ、焦点となっている「感情」を大きく揺さぶるような形で、まるで「感情の価値」の是非を問うかのような展開が続いていく。唐突な、自身の望んではいなかった形での世界の真実、身近な人間の悲惨な死。だがそれと同時に描かれていくのは感情を持つことの美しさ──景色に感動し、人の為になりたいと行動し、希望や新しいものへと心をわくわくさせる機能もまた厳然と存在しているのだという単純な事実。一人一人の感情の振れ幅は非常に大きいけれども、しかしその全ての人間の気持ちに深く同調することができる。表情の力もあるし(表紙の表情をみよ)、単純な台詞回しのウマさもあるだろう、すべてが高いレベルで昇華され、「ただそうである世界」として、「そうか、本当にこういう人達がいたんだな」と納得してしまう。

記録すること・書き換えること

チャクロは記録魔というのはやっぱり面白い設定だと思った。僕も書きすぎる傾向があるからわかる部分があるのだが、過書の病であるといっても、ただ何でもいいから書きたいというのでもない。自分が書くべきもの、書いていて愉しい物、新しいものについて書いている時に筆は(基本はタイピングだけど)自分では止めようがないほど自走しはじめ、まるで手が考えたようにして文字が生成されていく。書きたいものがある時は、まるでいつでも発車できるぜとぶるんぶるんエンジンをふかしているバイクのように、あー早く書きたい、思う存分にタイピングしたいと思っていてもたってもいられなくなるものだ。

そうした書きたい欲求を満たすためにこそ、僕も平均からするとかなり多い量の本を読むのかもしれないと思うことがある。読みたいから読んでいるのではなく、書きたいから読んでいるのでは? と。チャクロもまた同じであるように思う。未知の体験をしたいからというよりも、記録がしたいからこそ未知へ、新しい世界へとドンドン頭をツッコんでいく。知らないものを見、体験したことのない体験をして、その感情の動きを記録する為に。小さな世界の出来事を記録することに全力を傾けていたチャクロが、広い世界を知ってその衝撃にうち震えてゆく感覚はまさに僕が本を読むことで知った「自分のこれまで知っていた世界がいかにちっぽけなものだったのか」を認識した時の驚きそのものだ。

二巻の最後、チャクロ達”泥クジラ”勢が大きな選択を迫られた時に、チャクロの記録にこんな独白が残っている。

私たちは泥クジラで生まれた この小さな世界で 私が外の世界を知り最も戸惑ったのは この島の外にも人々の人生が渦巻いているということだった 気の遠くなるほどの数の人々の中にもそれぞれに生きてきた軌跡がある それを想像すると圧倒される思いだった それはただの生命ではなかった 記録だ

人ひとりにも膨大な記録が溢れている 泥クジラの上だけでも魂の記録は天に届くほど… だから怖いのだ その記録が一瞬で消えるとはどういうことか

どんなに恐ろしく悲しい思いをしても…

私たちは記録者であることをやめたくはない

私たちは私たちを終わらせたくはない

この作品はこういっちゃあなんだが陰気な漫画だ。決して主人公であるところのチャクロが突如凄い力に覚醒して敵をなぎ倒す話でもなければ、彼らが新しい世界へ輝かしい成果を残しに冒険をしにいくぞ! という話でもない。彼らは追いやられ、そして今さらにまたゴミか何かのように掃除されつつあるだけの存在で、仮にその状況から逃れ得たとしてもその先に待っているのが「輝かしい外の世界」である保証など微塵もない。確率からいえば彼らは無残にも野垂れ死ぬ可能性が随分と高くなりそうに思える。それこそ自死でも選んでとっとと苦痛の元を断ったほうがいいぐらいに。

それでも「ただの陰気な漫画」で終わらず、切なさを携えたまま前に進んでいくのは、結局のところこの作品が「書き残されたのだ」というところにあるのではないかと思う。これまでにも悲惨な事があって、これから先にも、きっとひどいことが起こるに違いない。それでも、愉しいことだけでなく痛みや苦しみまで記録され、生きた証として残ったことだけは確かなのだ。「どんなに恐ろしく悲しい思いをしても 私たちは記録者であることをやめたくはない 私たちは私たちを終わらせたくはない」という宣言は、果たされている。

もちろん本作の記録係チャクロがまず嘘をつき、重要な部分を隠す可能性がある。それとはまた別に、都合の悪い記録をそもそも残さない、あるいは記録が残ったとして、その過程で誰かに改ざんされた可能性も否定出来ない。それを漫画に起こす段階で、またいくつかの補正が著者によって行われていることも提示されている。記録とは完全なものではないのだ。常にそこには「書き換えられる」過程があるし、そもそも記録者の主観によってねじ曲げられたものしかそこには存在しえない。

本作は四巻まで至って、大きな戦争が起こり、ついに外の世界へと漕ぎだす時がきて、「記録する/書き換える」とはどういうことなのかにまでテーマが及んでいる。果たしてこの世界の記録は「誰かに書き換えられたもの」なのか、はたまたチャクロの理想を追求した記録となっているものなのか。それは作品を根底から揺り動かす問題だ。「一つの異世界を創りあげること」にこれほどまでに成功している作品にそうそう巡り会えるものじゃない。完結していない作品だからこその、この先何が起こるのかさっぱり予測のつかないわくわく感がある。ストーリー的にも四巻でいったん一段落ついたところなので、読むにはいいタイミングだ。

- 作者: 梅田阿比

- 出版社/メーカー: 秋田書店

- 発売日: 2013/12/16

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (47件) を見る

- 作者: 梅田阿比

- 出版社/メーカー: 秋田書店

- 発売日: 2014/04/16

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: 梅田阿比

- 出版社/メーカー: 秋田書店

- 発売日: 2014/09/16

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: 梅田阿比

- 出版社/メーカー: 秋田書店

- 発売日: 2015/02/16

- メディア: コミック

- この商品を含むブログ (3件) を見る