で、今回も刊行されてからすぐに読んだのだけど、やーはりこれがおもしろかった。ハーディング作品は毎回単発の長篇でそれぞれ凝った設定をお出ししてくるのだけど、今回は『HUNTER☓HUNTER』の暗黒大陸みたいな通常の理屈が通用しないヤバい〈原野〉(ワイルズ)と呼ばれるが存在し、そこから呪いが生み出される完全な異世界が主な舞台。主人公の少年はその世界で唯一人にかけられた呪いを解きほぐすことができる力を持っていて──と、その力を駆使していかにして人を助けるのか、また人が人を呪うとはどういうことなのか──といったテーマを深く掘り下げていく。

呪いを解きほぐすといっても無条件でできるわけではなく、呪われた人を誰が呪ったのか、どのような憎しみによって呪われたのかといった周辺証拠を探偵のように集めていって理解しなければならない。そのため、主人公の少年が呪いを解いてまわる旅はファンタジイであると同時にミステリー的なおもしろさもあり、また〈原野〉なんておもしろいものがあるわけだからそこに踏み込んでいく部分には『HUNTER☓HUNTER』みたいな*1少年マンガ的なおもしろさもあり──と、ハーディングらしい、魅力的な要素がてんこ盛りになった長篇である。

世界観をざっと紹介する

今回の物語の主な舞台はラディスと呼ばれる(異世界の)国家。この国の中には先に説明したような〈原野〉と呼ばれる霧に包まれた沼の森が存在し、そこから出てくるクモによく似た生物である〈小さな仲間〉が呪いを生み出しているのだという。

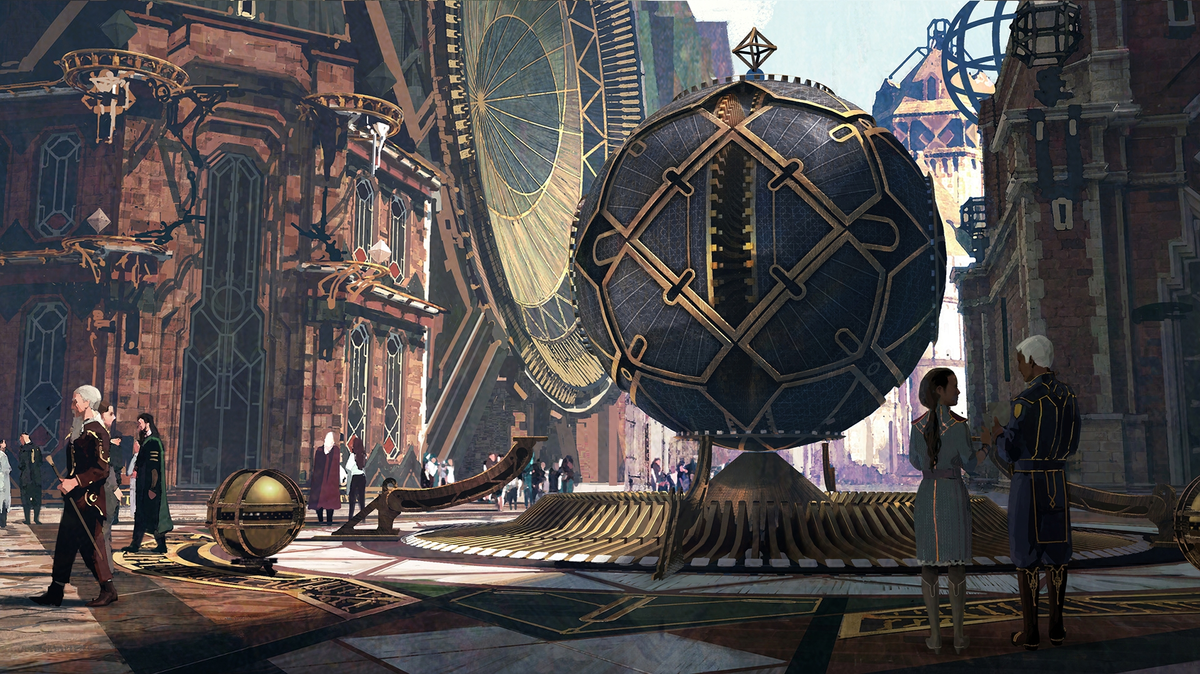

呪いから身を守ることは不可能なくせに強力で、その効果はたとえば(呪いをかけられた人の姿が)サギやカモメやタカに変えられたり、動物ならまだマシで無機物に変えられたりと多種多様である。〈原野〉では他にも、短剣のような歯を持つ沼の馬、危険にいざなうちらちらと踊る光、なぞなぞに答えると秘密を教えてくれる〈白い手のご婦人たち〉など、奇っ怪な生物で溢れかえっているらしい。さっきのたとえでいえばハンターの暗黒大陸(謎の古代遺跡を守る正体不明の球体 兵器ブリオン、殺意を伝染させる魔物 双尾の蛇・ヘルベル──)だし、SF的にいえばストルガツキー兄弟による『ストーカー』の〈ゾーン〉の系譜に連なるといってもいいだろう。

そんな危険な森があるならさっさと焼き払えばいいじゃない、と思うかもしれないが、当然それもすでに試みられている。ラディスには〈政務庁〉と呼ばれる、大商人たちによる政府によって統治されているのだが、彼らは原野の木々を切り倒し、クモをいぶりだすために煙を炊いた。そして何が起こったのかといえば、巨大な雲のような蚊の大軍が内地に襲来し病気をもおたらし、上流の川はこれといった理由もなく氾濫し、〈小さな仲間〉たちが大挙しておしよせ人々に呪いをばらまいたのだ。

けっきょく、政務庁は原野と和平を結んだ。代表団が沼の森の奥深くまで出むいて話し合いをした……交渉相手はひとりではなく、人ですらなく、さまざまな生き物だった。おそらくは骨と星でできた竪琴、おそらくはディナー皿ほどの大きさの〈小さな仲間〉、おそらくはネコ百匹が鳴くような声をもつ顔なし女。さまざまな説があるが、どの説でも、協定が結ばれたのは月の光とクモの巣でできた船の上だったと伝えられている。*2

物語の舞台はこの厄介な〈原野〉の勢力と一時的にであれ和平が試みられた世界であるわけだ。とはいえ〈小さな仲間〉の呪いが完全に消えてなくなったわけではない。誰かにたいして強い憎しみを抱くと時折その人の仲で「呪いの卵」と呼ばれるものが生まれ、それがすくすくと育っていくと呪いが生まれターゲットを呪う。呪いを作動させた人間は呪い人と呼ばれ、呪い人に一度なると呪われることはなくて──と、細かい設定もあとあと展開的にきいてくるのだが、深入りはやめておこう。

あらすじとか読みどころとか

物語の主人公はそうした呪いを唯一ときほぐすことができるケレンという少年だ。彼は呪いを解くことができる(彼の観測範囲では)唯一の能力者だが、先にも書いたようにそう簡単にできるわけではない。呪いをかけられた人から話を聞いて誰が呪いをかけたのかを特定し、呪いの理由がわかってそれをときほぐす必要がある。

たとえば、暴力などひどい行いをして憎まれたのだとしたら悔い改めて行動をあらためる、といったように。これが難しい。そもそも交通事故みたいによく知らない相手に憎まれて呪われているケースもあるし、工場の支配人でありながらろくな支払いをしておらずあまりに多くの人から憎まれていて、その事実と理由を指摘し悔い改めて行動を変えろというと逆上してケレンはペテン師だと怒り出す人もいる。

ケレンはかつて呪いでサギにされていた少女ネトルを助けたことで彼女を一緒に呪いを解きながら生きるための金を稼いでいるわけだが、当然先の逆上する人もいるのでトラブル多発でそうそう金が儲かるわけではない。そんなある時、彼を本物の能力者と認定し、きちんとした金を払い、後援者として依頼をしてくれるという都合の良いことをいうゴールという男が現れ、物語は大きく動き出していくことになる。

普通に考えたら人を憎しみ呪いをかけてサギに変えたりする呪い人は「悪いやつ」で「敵」なのだが、とはいえそれは人が生来持つ性質だともいえる。他者を憎まずにいられる聖人のような人など、そうそうおいらず、世の中には、憎しみが心のなかにありながらもそれが爆発しないようになんとか抑えている人たちもおる。そうした人たちの「呪いの卵」はどうなってしまうのか? この国では呪い人は差別され、バレたら病院の中で監禁される運命にあるが、それは人権の侵害といえるのではないか。

そうした呪い人たちを束ね、呪いの力を自分たちの安全のために(攻撃的に)使おうとする〈救済団〉と呼ばれる人たちもいて、ケレンは〈救済団〉vs〈政務庁〉という大きな戦いの流れの中に巻き込まれていくことになるのだ。

個人的におもしろかったのは、呪いを解いてまわり、解き終わったらその人物はすっかりハッピーエンドだ! よかったよかったですっかり忘れてしまう=一話完結の物語のように消化していくケレン=実質的な名探偵の功罪についても途中からテーマにのぼっていくところ。「呪われた」という経験は人をどうしようもなく変えてしまうもので、ケレンの活躍によって呪いから解き放たれたとしても、すっかり元に戻るなんて都合のよいことはないのだ。これは、現実をみても明らかだろう。

おわりに

単なるファンタジイ設定としての「呪い」ではなく、人が誰かを憎むこと、憎まずにはいられないことのつらさ、憎まれることの苦しさについて、丁寧に描きこまれた作品であった。ページ数は500超えと長いが、まるで週刊連載マンガかのように凄まじいページターナーな作品なのできっとすぐに読めるだろう。